胆石症的5F危险因素与遗传学研究综述

一、胆石症是什么

随着我国社会经济的发展以及人民生活水平的不断提高和生活方式的改变,胆石症的发病率也随之逐渐增高。而说起胆石症的历史,其不可谓不长,在埃及的木乃伊(公元前1085-前945)中便发现过胆囊结石,我国的马王堆汉墓中的女尸中也曾发现过胆结石。公元前4世纪之前,便已有关于胆石症的相关描述记载。

而如今生活水平提高同时医疗文明的进步,胆石症的发生率和发现率也悄然而起,不容小觑。

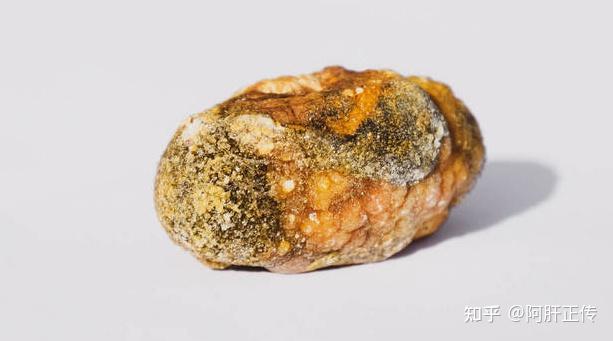

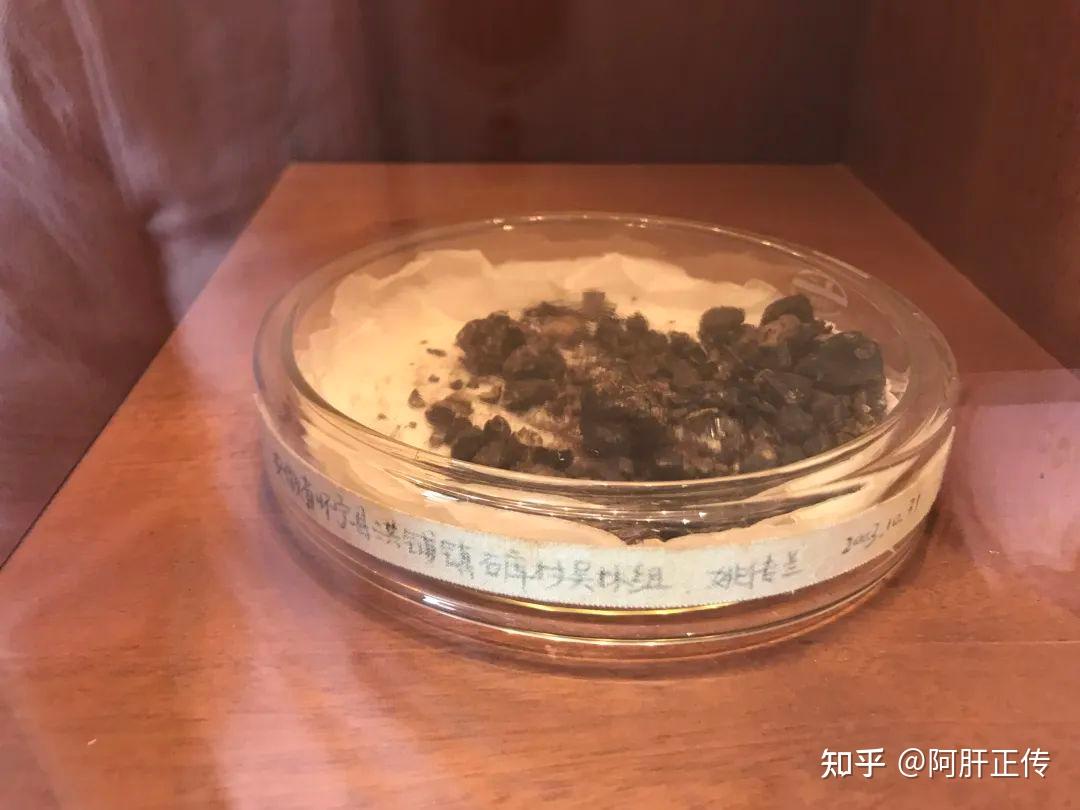

胆石症是指胆道系统,包括胆囊和胆管内发生结石的疾病。其成分由胆固醇、胆红素、钙盐及混合型结石等所组成[4]。

按结石发生部位不同,可分为胆囊结石、肝外胆管结石和肝内胆管结石。按结石化学成分可分为胆固醇结石、胆红素结石和混合性结石[5]。

- 手术取出的混合性胆囊结石

- 手术取出的混合性胆囊结石

- 手术取出的混合性胆囊结石

- 手术取出的混合性胆囊结石

- 通过中医药治疗自然排出的胆囊结石

- 通过中医药治疗自然排出的胆囊结石

- 通过中医药治疗自然排出的胆囊结石

- 通过中医药治疗自然排出的胆囊结石

二、胆石症 “ 5F ” 危险因素

胆石病发病的危险因素有“5F”,即5个英文词:Fat(肥胖)、Female(女性)、Fertile(多次生育)、Forty(40岁)[6]和Family(家族遗传)[7]的第一个大写字母。

- 第一个F(Fat):肥胖的人多喜欢吃肉、蛋等高胆固醇和高脂肪的食物,使血液和胆汁中的胆固醇含量增高,胆汁中过高的胆固醇就容易析出、沉淀、结晶形成胆结石[6]。

- 第二个F(Female):女性相对于男性运动锻炼少,久坐习惯使胆囊排空缓慢,胆汁易淤滞在胆囊内形成胆结石。另外在女性雌激素的作用下,胆固醇分泌量增加,胆囊收缩功能紊乱,造成胆汁排放延缓,胆汁淤积在胆囊内,促使胆结石的发生[6]。

- 第三个F(Fertile):女性多次生育以后,体内各种代谢都会发生相应的变化,为怀孕、分娩和哺乳做准备,其血液中胆固醇含量明显提高,胆固醇增高就容易引起胆结石。妊娠后期,膨大的子宫压迫胆总管开口,使胆汁不能顺利排至肠道,也是其易发生胆囊结石的原因,多次怀孕,上述原因反复作用于机体,就很可能出现胆结石[6]。

- 第四个F(Forty):40岁开始人就逐渐走向衰老,生活习惯和身体机能也会出现一些变化,如体力活动减少,身体开始发胖,胆囊收缩功能减弱,胆汁易滞留,这些因素综合在一起就容易患胆结石[6]。

临床认为,40岁以上、较为肥胖的女性是胆石症的易发人群,理由是该年龄阶段女性的雌激素会增加胆汁中胆固醇的分泌,而减少了体内的磷脂及胆汁分泌,使胆固醇在胆汁中的相对浓度升高。同时,雌激素还会降低胆囊动力,使胆汁淤滞在胆囊内,更易于形成胆结石,因此,值此年龄阶段的女性更应警惕胆石症的发生[6]。

三、胆石症的遗传学研究

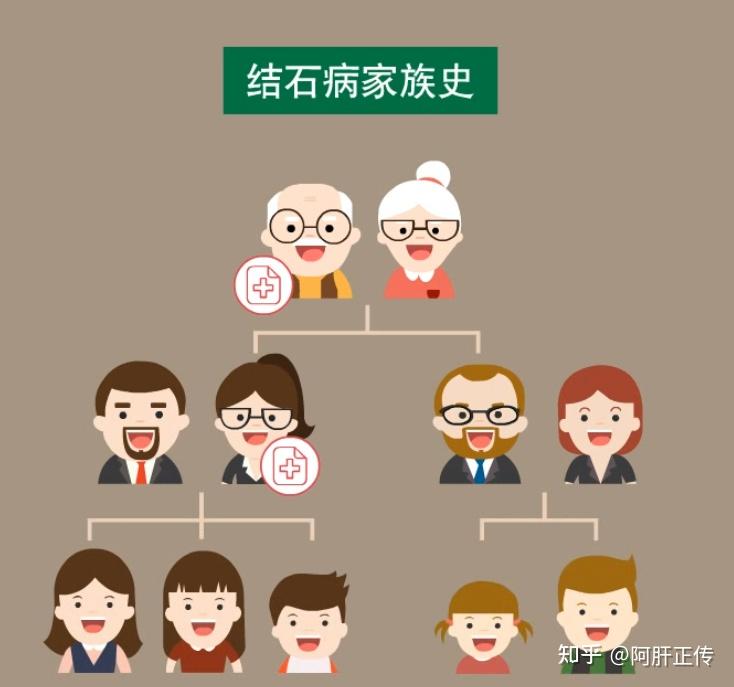

胆石症亲属患病具有常染色体显性多基因遗传的特点[8],是在1个显性基因和多个微效易感基因作用下,结合某些环境因素而产生的共同遗传效应[7]。胆石症患病遗传特征具有延迟遗传(发生在35岁之后)[9],母系遗传(线粒体DNA突变)[10,11],在9号染色体上的位点与胆石症密切连锁[12]。

胆石症的家系研究发现其亲属患病率不同:一级亲属 > 二级亲属 > 三级亲属,且女性患病率高于男性[13]。

胆石病家系中存在明显的母系遗传倾向,即母亲患病,子女多数发病,母亲传递胆石病的作用显著大于父亲,且女性子女的后代有较高的发病率[9]。由于每个机体的线粒体mtDNA,都来源于其母亲。因此mtDNA及其点突变的传递方式与孟德尔遗传不同。母亲携带的点突变会传给其所有的子女,但只有其女儿会将这种突变传递后代。因此如果一种疾病男女均发病而又无父系传递的证据时,则高度提示mtDNA点突变[10]。

一项对135个家系,共695人的胆石症家族患病率研究发现,胆石症患者共370人,患病率为53.2%,明显高于普通人群的10%[7]。其中有一个胆石症易感基因的大型家系,发现其家族连续四代都有胆石病患者,进一步调查发现该家族共四代113人,Ⅱ代皆为胆石病患者,Ⅲ代患病率37.5%,Ⅳ代也有2人患病,患病年龄最小者仅14岁[14]。

参考文献

- [1] 许国铭, 李石. 现代消化病学. 北京:人民军医出版社, 1999:1176.

- [2] 章丽娟.中国胆石症危险因素的流行病学研究[J].医学信息,2009,22(12):2979-2982.

- [3] 中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会. 胆石症中西医结合诊疗共识意见(2017年)[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2018; 26(2):132-138.

- [4] Laura M. Stinton, Eldon A. Shaffer. Epidemiology of Gallbladder Disease: Cholelithiasis and Cancer[J]. Gut and Liver,2015,6(2):172-187.

- [5] 李军祥. 胆石症中西医结合诊疗共识意见(2017年)[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2018, 26(2):7.

- [6] 李志义. 为什么"4F"人群容易得胆结石[J].2019

- [7] 韩天权, 张圣道. 胆囊结石病的遗传特点及家系研究现状[J]. 外科理论与实践, 2005, 10(004):315-316.

- [8] Carey M C , Paigen B . Epidemiology of the American Indians' burden and its likely genetic origins[J]. Hepatology, 2010, 36.

- [9] 费健, 韩天权, 蒋兆彦,等. 胆囊结石病家系遗传特征的初步研究[J]. 肝胆胰外科杂志, 2002, 14(001):4-6.

- [10] Vu TH, Hirano M, DiMauro S. Mitochondrial diseases[J]. Neurologic Clinics, 2002:809-839.

- [11] 张宇, 韩天权, 蒋兆彦,等. 胆囊胆固醇结石病胆汁成分与线粒体单核苷酸多态性的关系[J]. 中华消化杂志, 2006, 26(3):2

- [12] 秦俭, 袁作彪, 黄薇,等. 胆囊结石病家系9号染色体基因定位研究[J]. 中华肝胆外科杂志, 2004, 10(11):3.

- [13] 门伯缓. 遗传流行病学. 见:曾光,主编. 现代流行病学方法与应用.北京:北京医科大学中国协和医科大学联合出版社, 1994, 365-381.

- [14]秦俭, 韩天权, 蔡杏兴,等. 一个大型胆囊结石病家系的遗传特征及流行病学分析[J]. 中华流行病学杂志, 2005, 26(6):3.